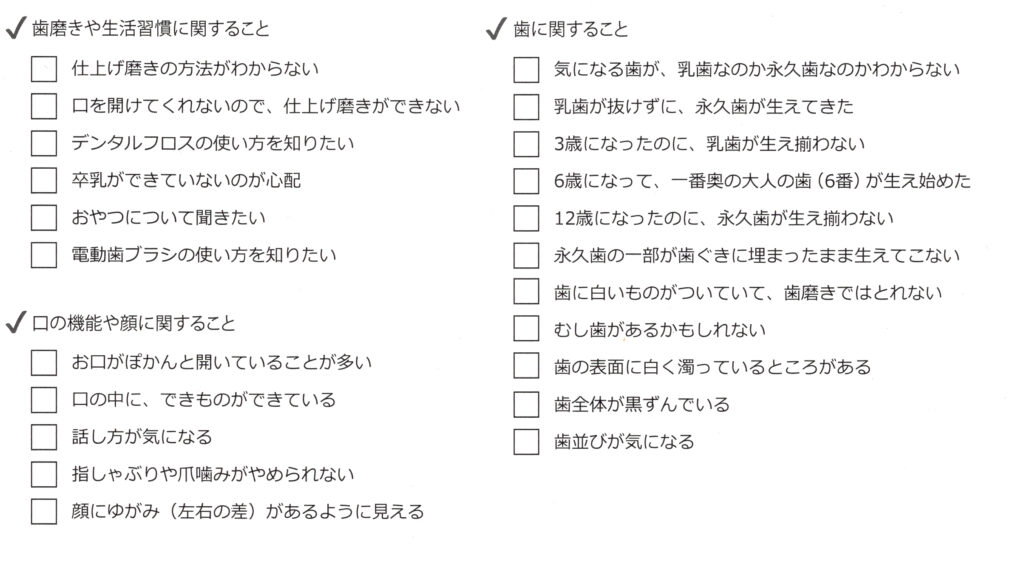

~歯の交換などの器質的な要因、口腔習癖を含む機能的な要因~

オーラル・ハビリテーションを祖倍する要因として、歯の交換、重度齲蝕による乳歯の早期脱落、歯の萌出遅延・萌出異常、舌小帯などの軟組織異常、歯の形成不全などの器質的な要因と、指しゃぶり、咬唇癖、乳歯型嚥下、口唇閉鎖不全、口呼吸、口腔周囲筋の過緊張の継続と弛緩状態の継続などの口腔習癖を含む機能的な要因があげられる。

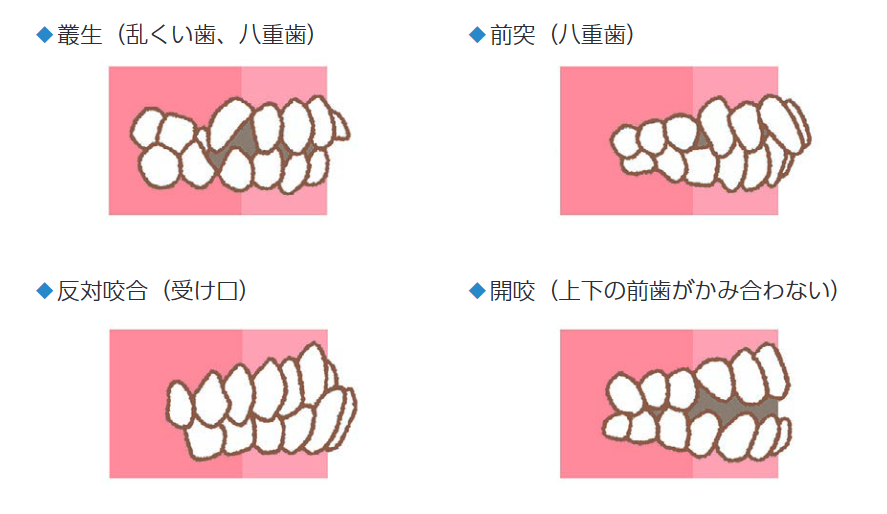

乳幼児期から学童期において口腔機能の旺盛な発達が見られるが、一旦、過度な口腔習癖や何らかの要因で支障が生じると機能の発達が停滞し、その状態が長期間に維持されると発達不全となる。さらに、長期に及び発達不全の継続は不正咬合などの形態異常を惹起するため、特に注意が必要である。

口腔習癖とは、口腔領域に認められる習慣的行動で、多くは日常生活を営む中で無意識で行っている。口腔習癖の頻度、継続期間、強度によって、口腔の形態的・機能的な成長・発達に及ぼす影響も異なるが、ある種の習癖によって咬合異常となり、機能的に別の習癖が出現することもある。小児で注意すべき口腔習癖とその対応について以下にあげる。

1.吸指癖

「指しゃぶり」ともいわれ、小児期にみられる口腔習癖の中で最も保護者が気付きやすい。吸指癖の長期継続は上顎前突などとの関連が指摘されているために、保護者から歯科医師や歯科衛生士へ相談がしばしばあり、小児が自ら認識している場合も少なくない。後に述べる乳児型嚥下、舌突出癖などを併発し、口腔機能の負の連鎖サイクルに入るために、口腔機能の健全な発達に特に悪影響を及ぼす。筆者の個人的な見解であるが、離乳完了後の吸指癖の継続は、上顎前突などの歯列咬合の異常だけでなく、口腔機能の健全な発達を阻害するために、離乳食完了期までの消失・改善が望ましい。一般的には、3歳までに吸指癖が消失すれば、歯列咬合に影響しないことが多いとされるが、3歳まで吸指癖が継続すると口腔機能の発達不全が生じている可能性があり、その後の対応が必要となる場合が多い。また、吸指癖が消失・改善したとしても、別の習癖へ移行する可能性があることっを十分に考慮する必要がある。

2.咬唇癖

無意識に上唇もしくは下唇を咬んだり、吸ったりする癖で、歯列への力の作用様式により、上顎前突や過蓋咬合、開咬などを惹起する、吸指癖の消失後から移行する小児も散見されるが、吸指癖とは異なり咬唇癖に対する小児及び保護者の認識はほとんどない。注意が別の対象に向けられている時に、口唇の乾燥が気になり一瞬口唇が口腔内に引き込まれる場合や継続して口唇を咬んでいる場合など多種多様である。

口唇閉鎖不全を併発していると、乳児型嚥下が継続している可能性がある。歯列の異常を惹起している症例では、習癖の除去だけでは歯列・咬合の改善は期待しにくく、咬合治療が必要になる場合が多い。保護者への医療面接では明らかになりにくいために、小児の一瞬の仕草を見逃さないことが重要である。

一過性に認められる場合は、本人にしないように意識してもらうことやリップクリームなどで口唇の乾燥に対応する、すでに口唇癖を長期間継続している場合は、上顎前突など歯列咬合の異常を惹起していることも少なくなく、形態の改善や習癖除去用のリップバンパーなどの使用が必要となることもある。

3.咬爪癖

無意識に爪を咬む癖で、学童期に多く認められる。指を観察すると深爪になっているために、容易に判断がつく。前歯部に叢生を認めることもある。前方部で咬む習慣が継続することで、咀嚼サイクルの異常を来している小児も認められる。小児に自覚があるようなら、絵本を利用するなどきっかけ作りを行い、親子で向き合うことが重要とされる、また、爪嚙み防止マニキュアを利用することもあるが、効果には個人差がある。

4.乳児型嚥下

通常の嚥下は、舌背上に食塊をのせ、上下の臼歯が咬合し、舌突は切歯乳頭部付近に接触させ、舌背を挙上しながら食塊を後方の咽頭部へ移送する。その後、軟口蓋の挙上による鼻咽腔閉鎖と口蓋咽頭筋の収縮による咽頭後壁の前方位により、咽頭部の食塊は、食道へと移送される。その際、口唇閉鎖と若干の口輪筋の収縮を伴う。

一般に哺乳時の乳児型嚥下は、全身や顎顔面部の成長の発育に従い通常の嚥下である成人型嚥下へと移行していくと考えられている。しかし、口腔習癖の継続や乳歯齲蝕の重症化、歯数異常、萌出障害、発達の遅れなどがあると、乳歯型嚥下から成人型嚥下への移行が障害され、乳児型嚥下が継続する。そのため、乳児型嚥下の継続により異常嚥下癖と診断されている小児は少なくないと考えられる。対応については、小児・保護者の問題の認識、、口唇閉鎖と筋機能療法があげられる。

5.舌突出癖

正常な舌位では、安静時にはスポット付近に舌突を接触させている。しかし、乳歯の早期脱落や乳歯の骨性癒着、不適な床装置などによるスペースが生じると、舌を無意識にそのスペースに動かし習慣化してしまう(弄舌癖/咬舌癖)。前歯部は、口腔外傷や齲蝕、交換期不全により不必要なスペースが生じやすく、歯列を超えて舌を突出させる癖を舌突出癖といい、乳児型嚥下が継続している場合は開咬が重篤化しやすい。

6.口呼吸

一般的に、口呼吸と歯鼻からの呼吸(鼻呼吸)が行えず、あるいはその割合が少なく、長時間にわたって口で呼吸することと定義されている。小児の基本的な呼吸様式は鼻呼吸で、口は補助的な役割を演じる。鼻の機能としては、呼吸だけでなく、嗅覚、加温・過失、除塵機能があり、何らかの原因で鼻閉まが生じると、一時的に口呼吸を行うことになる。アレルギー性鼻炎などで慢性的に鼻閉が継続すると、長時間の口呼吸の継続より口呼吸が習慣化していく。また、アデノイドや口蓋扁桃肥大などの鼻咽腔の形態的な通期障害でも口呼吸が惹起されると考えられる。

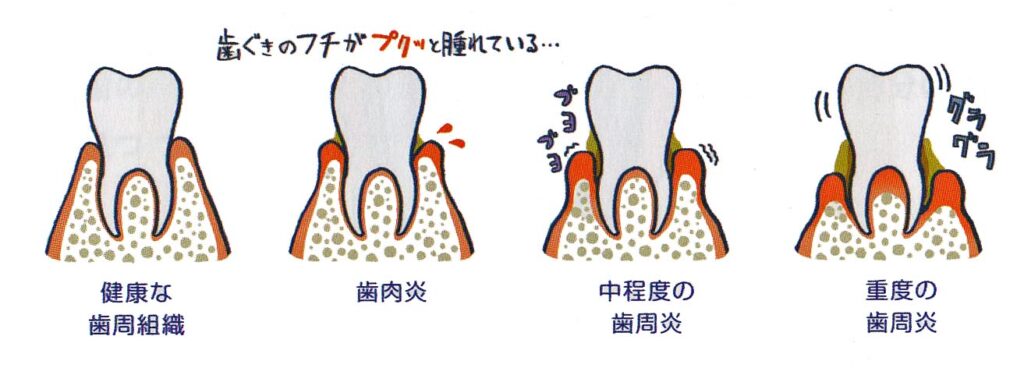

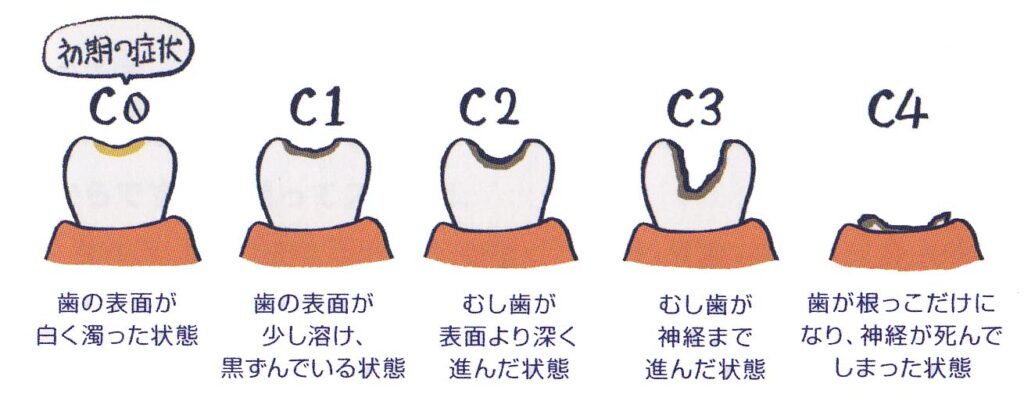

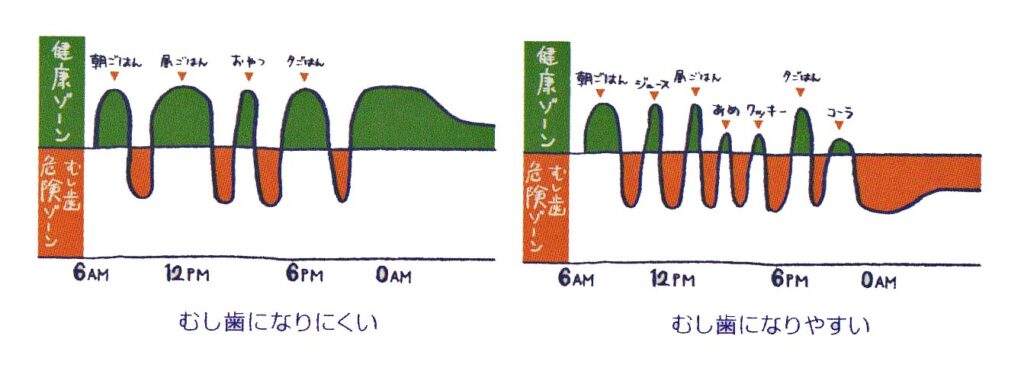

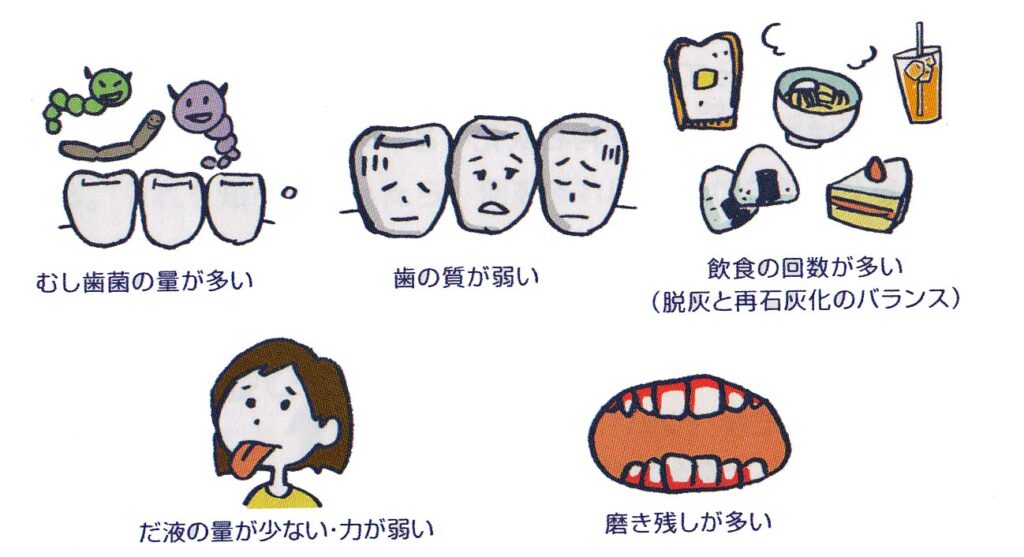

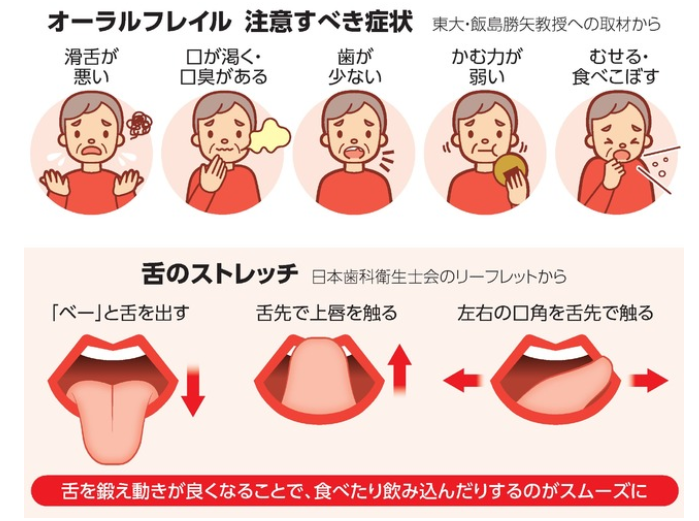

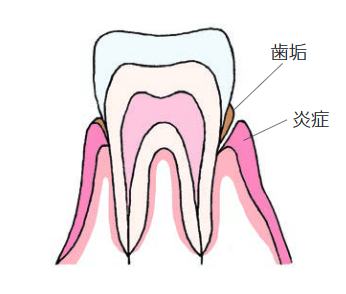

常態的に口呼吸を行うと、気管や肺に直接外気が流入し炎症が絶えず生じることになり、慢性的なアデノイドや口蓋扁桃肥大、アレルギー性鼻炎などのアレルギー疾患が惹起されると考えられる。また、日常的な口呼吸は慢性的な口腔乾燥を引き起こし、唾液の機能低下から重症齲蝕や重度の歯周疾患を引き起こす可能性がある。これらの免疫・炎症性反応だけでなく、近年では睡眠時無呼吸症候群や集中力の低下といった弊害も散見されている。また、日常的な口唇閉鎖不全に伴う口唇圧と舌圧の不均衡により様々な不正咬合が惹起される可能性もある。

7.歯ぎしり

上下の歯を強く咬みしめたり、摩擦することを言い、ギシギシと音を立てる場合は気付きやすいが、静的に強く咬合している場合は発見が遅れる。覚醒中にも行われるが、多くは睡眠中に認められる。心理的原因による筋緊張の亢進、早期接触による外傷性咬合、歯周組織の炎症、虫垂神経の損傷などにより生じるとされる。

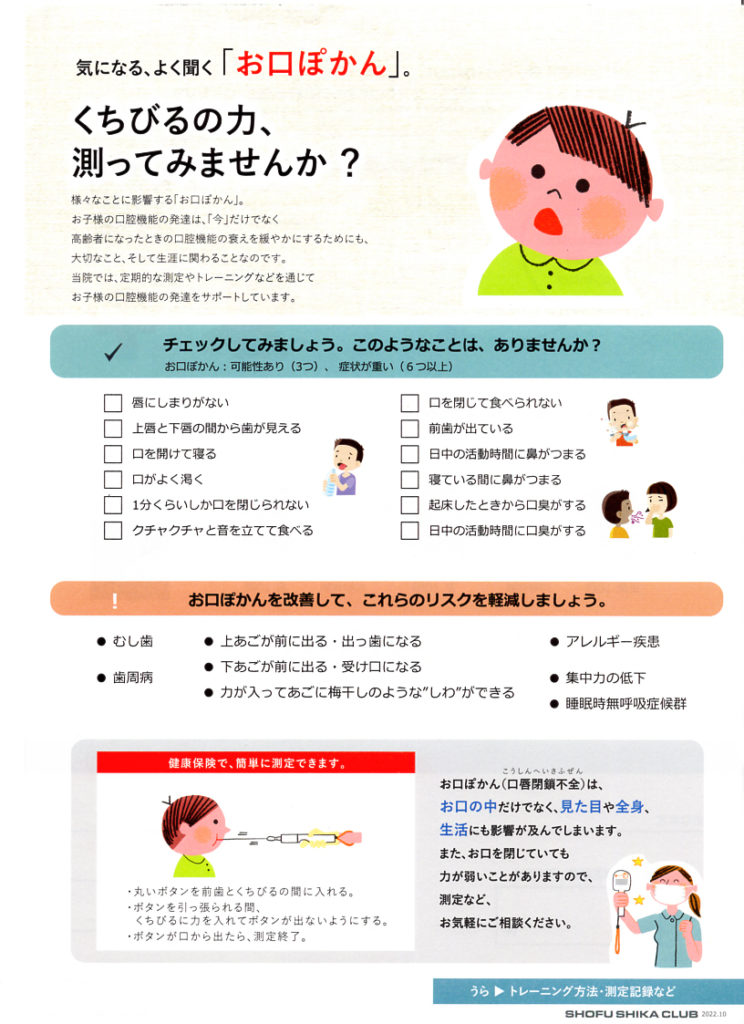

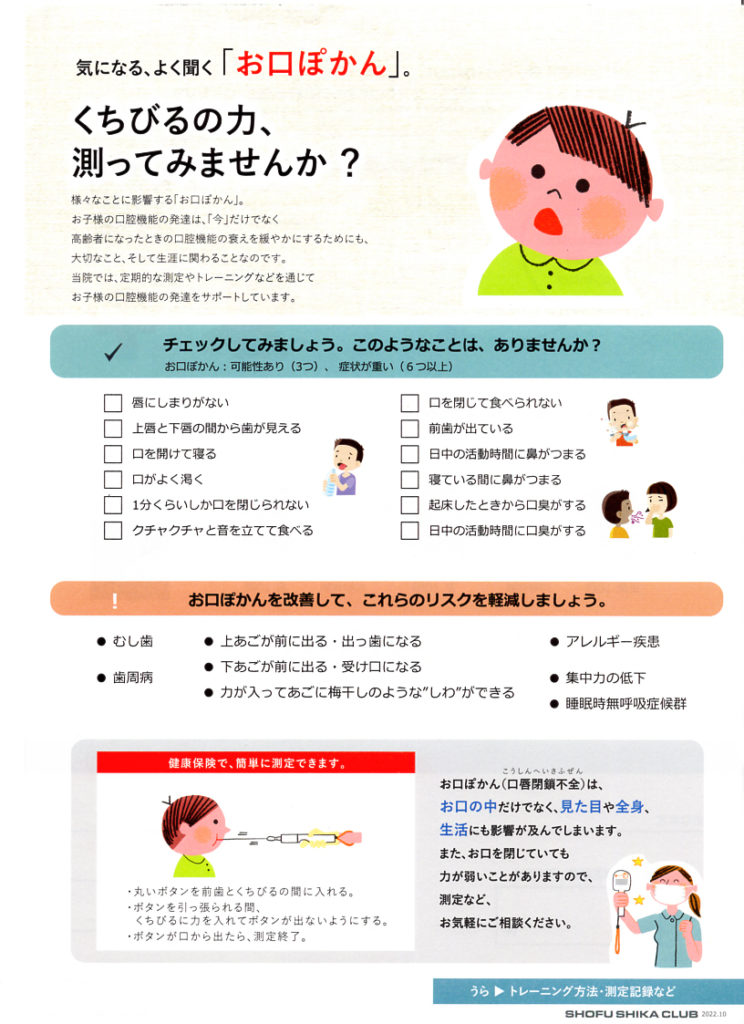

8.口唇閉鎖不全

近年、日常的な「お口ぽかん」として注目されている。

お口ぽかんかチェックしてみましょう

<参照>SHOFU SHIKA CLUB「お口ぽかん Perfect Guidebook」より